分享:有机酸对馆藏铜质文物的腐蚀影响

铜质文物按照材质可分为红铜(纯铜)、青铜(铜锡或铜锡铅合金)、黄铜(铜锌合金)等,按照来源可分为出土文物、海洋出水文物和传世文物等。由于材质和埋藏、保存环境的不同,其腐蚀状况往往较为复杂,受到多种因素影响,腐蚀产物种类众多,其中由氯化物引发的“青铜病”是青铜器上广泛出现,且对文物危害较大的一类有害锈,成分通常包括CuCl、Cu2(OH)3Cl等化合物。“青铜病”受到人们广泛关注,中外学者对其产生机理开展了大量研究[1-7]。

近年来笔者团队在馆藏古代和近现代铜质文物上发现了白色、绿色或蓝色的粉状或颗粒状锈蚀,且其在一定的环境中会继续发展扩散,对铜器的外观和保存都会造成很大影响,与“青铜病”的状态类似,但检测表明其主要成分并不是氯化物,而是甲酸或乙酸盐[6-7]。这是一类不同于“青铜病”的有害锈,其形成与保存或展陈环境中的甲酸、乙酸等空气污染物有关,而甲醛、乙醛在一定条件下也会氧化产生甲酸、乙酸,这些污染物在博物馆环境中普遍存在。展柜和储藏柜的柜体材料(尤其木材、板材)、涂料、密封材料、油漆和粘合剂、酚醛树脂、脲醛树脂、木制品、纸制品、纺织品等都可能会挥发这些污染物[8]。研究表明,展柜或储藏柜中乙酸的质量浓度为25~750 μg/m3,通常高于其他三种污染物,其次是甲醛(10~380 μg/L),而大部分检测点的甲酸和乙醛含量则相对较低[9]。

铜质文物上的有机酸腐蚀产物往往不是简单的甲酸或乙酸铜,而是含铜、钠的复盐,有些还含锌,其中锌来自黄铜基体,而钠的来源广泛,铜器的制作工艺、使用经历、连接的其他材质、埋藏环境和保护修复处理过程中都会引入钠化合物。此外,也经常会出现有机酸盐和氯化物类腐蚀产物共同出现的情况。因此探讨有机酸对铜质文物的腐蚀,既要考虑有机酸对铜基体的腐蚀,又要考虑已有的锈蚀产物、沾染的物质与有机酸对铜的共同作用,尤其要关注氯化物和钠、钾化合物的作用。此外,铜合金成分、环境湿度和有机酸浓度等因素也会导致腐蚀状态和产物产生差别。

1. 有机酸对铜基体的腐蚀

CLARKE等[10]开展了乙酸对多种金属的腐蚀研究,发现铜在超过85%相对湿度(RH)环境中会被乙酸腐蚀。乙酸会使金属产生两种腐蚀产物,第一种产物为松散的粉末状,主要由氧化物和氢氧化物组成,含有极少量的乙酸盐;第二种产物是乙酸盐的潮解层。

DONOVAN等[11]通过有机酸对各类金属的腐蚀研究,提出一个概括的腐蚀机理:金属溶解在酸性阳极区域,有机酸盐迁移到相对碱性的阴极区域,水解沉淀为氢氧化物。

1.1 有机酸对纯铜的腐蚀

NOTOYA等[12]首先提出了铜和有机酸的作用机理。铜表面通常覆盖了一层保护性的氧化层,氧化层的不连续点等薄弱部位被有机酸侵蚀,先生成CuX(X为有机酸根),随后氧化为Cu2O和CuX2,而CuX2会侵蚀铜基体再次生成CuX,使腐蚀循环发生。

1998~2001年,西班牙国家冶金研究中心分别开展了40%、80%、100%RH下纯铜在12~350 mg/m3甲酸[13-14]、乙酸[15-16]环境中的模拟腐蚀试验,发现纯铜在甲酸环境中腐蚀产物为Cu2O、Cu(OH)2·H2O和Cu(HCOO)2·4H2O,当甲酸浓度较低时可能会有中间产物Cu(OH)(HCOO)。而纯铜在乙酸环境中,Cu2O是腐蚀的最初产物且均匀地在铜片表面生成,随后在100%RH环境中,局部生成Cu4(OH)(CH3COO)7·2H2O和Cu(CH3COO)2·2H2O,而在40%和80%RH环境中,则生成Cu(OH)2和Cu(CH3COO)2·2H2O。纯铜在甲酸和乙酸中腐蚀的不同之处在于:其在甲酸中形成的腐蚀产物致密且与基体结合紧密,对基体具有一定的保护作用,而在乙酸中形成的腐蚀产物不均匀且多孔,黏附性差,对基体缺乏保护作用[17-19]。

GIL等[20-21]开展了低浓度(120 μg/m3甲酸+300 μg/m3乙酸)有机酸对铜腐蚀初期的模拟试验,这更接近于实际环境中的有机酸浓度。结果表明,在乙酸环境中,Cu2O的生长比Cu(CH3COO)2·2H2O快,且表现出不同的动力学,这不符合NOTOYA等[12]提出的机理。他们应用GILDES模型中的一般大气腐蚀机制进行了解释,在铜表面有水吸附层,会产生羟基化表面,从而产生与吸附层中沉积的物质进行配体交换的位点。羧酸沉积到水吸附层会形成H+和X-,与表面羟基发生配体交换从而诱导铜溶解。检测表明H+和X-诱导铜溶解是两种空间上分离的途径:H+诱导铜溶解形成了Cu2O,而X-诱导铜溶解则形成CuX2。GIL等[22]使用COMSOL多物理场软件,基于GILDES模型对铜在含有机酸潮湿空气中的腐蚀进行了模拟,模拟结果与试验结果一致。

TéTREAULT等[23]研究了铜在54%和75%RH,甲酸或甲酸与乙酸、甲醛混合气体中的腐蚀,发现在试验条件(甲酸0~8 mg/L,乙酸0~11 mg/L,甲醛0~3 mg/L)下,甲酸对铜的腐蚀占主导,腐蚀产物包括Cu2O、CuO和Cu(HCOO)2,乙酸和甲醛对铜的腐蚀作用有限。

1.2 有机酸对青铜的腐蚀

BASTIDAS等[24-25]使用裸青铜(铜锡铅合金和铜锡铅锌合金)和带硫化物锈层的青铜样品在29~362 mg/m3乙酸和58~366 mg/m3甲酸环境中开展了模拟试验,发现乙酸中的腐蚀产物为Cu2O和Cu(CH3COO)2,甲酸中的腐蚀产物也含Cu2O[24]。与纯铜类似,青铜在甲酸中的产物为致密的Cu2O和其上生长的晶体,而在乙酸中的产物则是Cu2O和多孔的Cu(CH3COO)2,因此青铜在乙酸环境中的腐蚀速率比在甲酸中的更高。硫化物锈层对铜锡铅锌合金具有一定的保护作用,但对铜锡铅合金没有保护作用,甚至还会促进铜锡铅合金在有机酸中的腐蚀。

YAN等[26]采用大气模拟腐蚀试验和薄电解质层下的电化学测试等方法研究了裸青铜和带Cu2O锈青铜在甲酸[26-29]、乙酸[28-31]中的腐蚀行为。青铜在乙酸中的腐蚀产物为Cu2O、Cu4(OH)(CH3COO)7·2H2O和Cu(CH3COO)2·2H2O。在乙酸环境中,带Cu2O锈青铜表面的立方晶体被破坏,转变成针状腐蚀产物,由于Cu2O较为致密,相比裸青铜,带Cu2O锈青铜表面不易被腐蚀。甲酸中的腐蚀产物则为Cu2O、Cu(OH)2、Cu(OH)(HCOO)和Cu(HCOO)2。

总体来说,青铜在甲酸、乙酸中的腐蚀过程和产物与纯铜类似。

1.3 有机酸对黄铜的腐蚀

CLARKE等[10]认为黄铜在12~120 mg/m3乙酸中的腐蚀速率和纯铜类似。瑞典皇家理工学院表面与腐蚀科学系[32]采用与纯铜同样的方法研究有机酸对黄铜的腐蚀,发现黄铜腐蚀也能采用GILDES模型解释,不同于纯铜,黄铜表面腐蚀阴阳极区分明显,阳极区域Zn富集,发生配体诱导溶解,生成Zn(HCOO)2·xH2O和Zn5(OH)8(CH3COO)2·xH2O,且与纯锌相比形成更快;阴极发生质子诱导溶解,生成Cu2O,且与纯铜相比形成更缓慢。阳极Zn-羧酸盐位于中心位置,而阴极环状Cu2O位于外围位置,形成腐蚀电池。

2. 有机酸对带氯化物锈蚀铜的腐蚀

YAN等[26-31]研究了带CuCl锈青铜(模拟“青铜病”的初始状态)和带混合锈(CuCl+Cu2O+Cu2(OH)3Cl)青铜(模拟“青铜病”的发展状态)在甲酸[26-29]、乙酸[28-31]中的腐蚀行为,发现带CuCl锈青铜的腐蚀以“青铜病”为主,甲酸或乙酸提供的酸性条件会促进“青铜病”过程,使其腐蚀速率高于裸青铜,主要腐蚀产物为Cu2(OH)3Cl,在试验时间内并未形成甲酸或乙酸盐类腐蚀产物;而带混合锈的青铜,多种锈层同时发生反应,在发生“青铜病”生成Cu2(OH)3Cl的同时,Cu2O会和甲酸、乙酸作用生成甲酸或乙酸的正盐或碱式盐。

THICKETT[33]使用铜粉和氯化亚铜粉末混合物进行了RH33%、54%和75%,甲酸和乙酸质量浓度375~10 000 μg/m3的腐蚀试验,发现甲酸和乙酸对“青铜病”的促进作用不明显,仅在较高RH和较高有机酸浓度下,腐蚀速率提高了2%~15%,且腐蚀产物中未检测到有机酸盐。

THICKETT等[34]报道了2例在某埃及青铜器上发现的“氯化乙酸铜”[CuCl(CH3COO)]产物,其XRD数据与ICDD 31-453相当匹配,但ICDD 31-453后经修正,应为氯代乙酸亚铜(CuCH2ClCOO)。但目前无法合理解释这种化合物如何在青铜器上形成,因为氯代乙酸是自然界中不存在的实验室化学品,也没有在金属文物保护中应用的先例[35]。除此之外,并无其他既含氯离子又含有机酸根的铜腐蚀产物报道。

当氯化物存在时,铜在有机酸中的腐蚀为“青铜病”和有机酸对铜腐蚀的混合腐蚀。有机酸对“青铜病”有一定的促进作用,但没有特殊腐蚀产物生成。

3. 有机酸对含碱性Na、K化合物的铜质文物的腐蚀

铜质文物在铸造、使用、埋藏或保护处理过程中都可能会与碱性Na、K化合物接触。如现代铜雕塑在铸造过程中经常使用水玻璃(Na2SiO3)作为砂型粘接剂;铜质餐具在使用过程中会接触纯碱(Na2CO3)等化合物;埃及等地的土质为富含纯碱的沙地[36-38];且青铜器在保护处理过程中,也经常会使用倍半碳酸钠(Na2CO3·NaHCO3)等化学试剂浸泡[39]。此外,当铜与含碱性钠(钾)化合物的其他材质接触时,其腐蚀过程也会受这些物质影响。

当铜质文物上含有碱性Na、K化合物时,有机酸对它的腐蚀过程和产物会变得不同。EGGERT等[40-42]提出了“玻璃诱发金属腐蚀”的概念并开展了持续研究(GIMME项目)[40-42,44,61-67,71,73]。MAGGE[43]在一件15世纪的铜胎珐琅杯上发现其腐蚀产物为蓝铜钠石和孔雀石,此外还有白色晶体Na2SiO3析出,珐琅也有劣化特征。2004~2012年间,EGGERT等[40-42]鉴定了13例类似的腐蚀,认为这是一种罕见的腐蚀现象,但随后的大规模调研发现这种腐蚀相当普遍。截至2022年,瑞士国家博物馆的馆藏调研发现超过20%的相关藏品发生了这种腐蚀,波鸿德国矿业博物馆的馆藏调研也发现10%的相关藏品发生了这种腐蚀。腐蚀由玻璃提供的Na、K化合物诱发,随后受空气中有机酸或甲醛影响,形成相应的甲酸盐、乙酸盐等。他们提出了腐蚀机理,并发现和鉴定了几种先前鲜有报道的相关腐蚀产物的成分和结构。机理同样可以解释其他来源(铸造、使用、埋藏或保护处理等)的Na、K化合物造成的铜质文物腐蚀。

3.1 蓝铜钠石(Na2Cu(CO3)2·3H2O)的生成

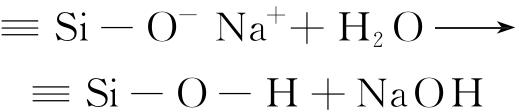

西方古代玻璃在生产过程中,为了降低熔点,通常会加入Na2CO3或K2CO3为助熔剂,使玻璃上产生≡Si-O-Na+结构。当玻璃接触潮湿空气,会发生水解使表面形成碱性液膜[40-42],见式(1)。

|

|

(1) |

在相对洁净(不含甲酸、乙酸、甲醛等)的空气中,碱性液膜吸收CO2,形成碳酸盐,见式(2)。

|

|

(2) |

碳酸钠与铜接触,会腐蚀铜形成蓝铜钠石。如果空气中存在甲酸、乙酸、甲醛等污染物,则会形成或转化为相应的有机酸盐[44]。蓝铜钠石在圣物匣、金属珐琅、圣诞树装饰、玻璃纽扣、铜线支撑的玻璃人像、矿灯和玻璃-铜相框等藏品中出现[42]。

盐碱地中埋藏的铜器或使用倍半碳酸钠溶液浸泡处理后的铜器表面可能会有Na2CO3,现代铸造使用的水玻璃(Na2SiO3)在空气中也会转化为Na2CO3,因此蓝铜钠石也在埃及[36-38,45-47]、敦煌[48]等地出土青铜器、经过倍半碳酸钠溶液浸泡处理的青铜器[49-51]和现代铸造铜雕塑[7,52]上出现,并且经常和有机酸铜钠盐共同出现。此外,威尼斯圣莫里斯大教堂的青铜板上出现的蓝铜钠石被认为和青铜板连接的石灰砂浆有关[53]。笔者团队曾在2座明清佛像上也发现了大量蓝铜钠石[54-55],Na的来源可能是铸造或表面加工工艺引入,或者佛像在使用过程中接触。

3.2 甲酸盐的生成

3.2.1 甲酸铜钠[Cu4Na4O(HCOO)8(H2O)4(OH)2]

TRENTELMAN等[56]在埃及、希腊、亚述、中国和意大利的多件铜器上都发现了一种淡蓝色腐蚀产物。他们鉴定这种产物含有铜、钠、甲酸根和乙酸根,其摩尔比为1∶1∶1∶2或1∶1∶2∶1,化学式为CuNaCxHyO6(x=5,y=9或x=4,y=6)。ROBINET等[57]在埃及青铜眼上发现了同类产物。该藏品曾使用聚醋酸乙烯酯(PVA)粘接,而锈蚀也集中于有粘合剂的位置,因此认为是粘合剂降解过程中产生的甲酸、乙酸引发了锈蚀。WANG[58-59]在埃及青铜镜、印度大象神铜像、巴尔干地区首饰、古希腊酒杯、意大利十字架和埃及棺盖上都发现了这种产物,其中Na的来源包括埋藏环境、保护处理试剂残留或玻璃,而有机酸则来源于保存环境或保护处理试剂残留。PATERAKIS[60]在英国多家博物馆的馆藏铜合金上也都发现了这种产物。

GIMME项目发现了大量此类腐蚀产物的案例,最初称其为甲酸乙酸铜钠(socoformacite)。他们将蓝铜钠石暴露于含甲酸、乙酸的空气中,未能产生同类产物,将不同比例的甲酸、乙酸铜、钠盐溶液混合沉淀,也未能产生同类产物[61-62]。文物上产物的拉曼光谱结果表明,指示乙酸根C-C拉伸振动的940 cm-1的峰很弱甚至趋于消失,该产物中是否含有乙酸根存疑。通过将蓝铜钠石暴露于含甲酸和甲醛而不含乙酸的空气中,成功合成了这种产物;将铜片用碳酸钠溶液润湿后暴露于同种环境,或者直接使用甲酸钠溶液在铜片上对铜腐蚀,也都能生成这种产物。马克斯-普朗克固体研究所对产物进行了高分辨率XRD分析并对数据进行精修,确认其化学式为Cu4Na4O(HCOO)8(H2O)4(OH)2,是一种含有氧离子、氢氧根和结晶水的甲酸铜钠(以下简称甲酸铜钠),不含乙酸根,拉曼光谱在940 cm-1位置有乙酸根振动的弱峰,这是因为晶体表面的少量吸附[63]。前文描述的相关案例[56-60]发现的产物均应是甲酸铜钠。

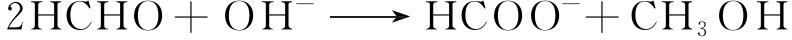

在未与玻璃相连的铜腐蚀产物中,甲酸盐非常罕见,这是因为博物馆环境中甲酸浓度通常不高[9],而甲醛虽然比较普遍但在自然条件下不易氧化为甲酸[23]。但在玻璃诱发金属腐蚀案例中,甲酸铜钠的出现相当普遍[64],GIMME项目调研的样品中,甲酸铜钠是最常见的腐蚀产物,而蓝铜钠石则较少出现[42,65],这是因为玻璃的碱性表面能够吸附甲醛并通过坎尼扎罗反应产生甲酸根:

|

|

(3) |

甲酸根成为玻璃表面最主要的阴离子,进而诱发铜腐蚀并生成甲酸盐[40-42]。

笔者团队曾在一件现代铜雕塑上发现过甲酸铜钠,同时也有蓝铜钠石[7],钠的来源应是铸造工艺引入;近期在一件清代袍服的铜纽扣和一件经过粘接修复的战国青铜鼎上也发现了甲酸铜钠。青铜鼎上的锈蚀集中于粘接部位,很可能是粘接剂降解提供了甲酸,与埃及青铜眼情况类似,见图1。

3.2.2 三羟基甲酸铜[Cu2(OH)3(HCOO)]

埃及青铜眼和战国青铜鼎的腐蚀产物中除了甲酸铜钠外,还含有Cu2(OH)3(HCOO)[57]。GIMME项目也发现Cu2(OH)3(HCOO)在所有样品中占33%,是第二常见的腐蚀产物,并经常与甲酸铜钠一起出现,说明生成条件相似,在铜胎珐琅、镶银玻璃长笛、玻璃相框铜框等的腐蚀产物中也有发现[66-67]。此外,Cu2(OH)3(HCOO)也在奥地利馆藏珐琅画(同时也有甲酸铜钠)[68]、葡萄牙馆藏铜版画[69]中被发现。铜版画配有带玻璃板的木质框架,也属于玻璃诱发的腐蚀,甲酸根来自木框释放的甲酸或甲醛。笔者团队还曾在铜质佛像和酒杯上发现Cu2(OH)3(HCOO)。

Cu2(OH)3(HCOO)可由甲酸铵溶液对铜腐蚀得到,在pH>8时才会生成,玻璃腐蚀产生的碱性液膜提供了必要的高pH[66-67]。将铜片用碳酸钠溶液润湿后暴露于含甲醛和甲酸的空气中,腐蚀产物除了甲酸铜钠外还有Cu2(OH)3(HCOO)和甲酸钠[65]。

若玻璃为不含钠的钾玻璃,则腐蚀产物仅有Cu2(OH)3(HCOO),没有甲酸铜钠,这在GIMME项目的部分案例中也有发现[42]。近年来比利时安特卫普大学AXES研究小组利用最新开发的光学光热红外(O-PTIR)技术在几件与钾玻璃接触的黄铜锈蚀中发现了Cu2(OH)3(HCOO)和含钾、锌,可能含铜的混合碳酸盐[70]。

3.2.3 含锌的甲酸盐

甲酸锌(Zn(HCOO)2·2H2O)呈白色,在不与玻璃接触的黄铜制品腐蚀产物中偶有发现[64],如KNIGHT[72]在多佛城堡的滑铁卢战役模型中,在铅质士兵的黄铜胸甲上发现甲酸锌。FISCHER等[71]通过拉曼光谱鉴定出了另外3种含锌腐蚀产物,暂命名为“Zinc A”“Zinc B”和“Zinc C”。其中Zinc C是一种碱式甲酸锌铜,颜色呈白色、绿色或蓝色,在玻璃耳环黄铜支架、眼镜架、试管夹、玻璃黄铜画框、采矿勘探仪器和圣物匣等藏品上都检测到了这种产物。将黄铜试片用碳酸(氢)钠或碳酸(氢)钾溶液润湿后置于甲醛溶液产生的蒸汽中,能够产生蓝铜钠石、甲酸铜钠、三羟基甲酸铜、甲酸锌和Zinc C等腐蚀产物。其中将CuZn10黄铜片用碳酸氢钠或碳酸氢钾溶液润湿后,置于75%RH、4%甲醛溶液产生的蒸汽中,能够得到较纯的Zinc C。产物中的Zn/Cu之比(质量比)为10∶4~10∶6,因此这是黄铜的一种“脱锌”腐蚀。BETTE等[73]计算了Zinc C的成分和结构,其化学式为Zn4Cu3(Zn1-xCux)6(HCOO)8(OH)18·6(H2O)。晶体结构中存在由铜或锌独占的金属位点,但也有不确定的金属位点,因此产物的铜/锌比(质量比)会有一定变化。

未知产物Zinc B富含钾,钾含量高于锌,可能含微量钠或者不含钠,是一种白色腐蚀产物,经常与甲酸铜钠、Cu2(OH)3(HCOO)共同出现[42,71]。

3.3 乙酸盐的生成

3.3.1 碳酸乙酸铜钠[NaCu(CO3)(CH3CO2)]

THICKETT等[34,74]对大英博物馆埃及文物部的2 840件铜器进行了调查,发现其中184件铜器上有淡蓝色腐蚀,这些铜器长期存放于木质柜中,乙酸质量浓度为1 071~2 880 μg·m-3。对22个淡蓝色样品进行分析,发现其中20个为同种物质,鉴定其成分为碳酸乙酸铜钠[NaCu(CO3)(CH3COO)],并经常有白色的三水合乙酸钠(NaCH3COO·3H2O)伴生,其中钠的来源为埋藏环境或化学处理残留。这是首次提出碳酸乙酸铜钠的成分。此后PATERAKIS[75]在希腊的铜器上也发现了碳酸乙酸铜钠和三水合乙酸钠。和埃及铜器不同,希腊铜器中只有经过化学处理的样品才会产生这种腐蚀,说明Na的来源为化学试剂残留。WANG等[45]在埃及萨卡拉墓地出土铜器上发现了蓝铜钠石、碳酸乙酸铜钠和三水合乙酸钠,其中一件铜器长期放于木质托盘上,另一件本身带有木质部件,这是乙酸的来源,推测乙酸盐是由蓝铜钠石和乙酸反应,或由铜直接与乙酸反应产生的。乙酸的另一来源为粘合剂。埃及青铜眼的腐蚀产物中也含有碳酸乙酸铜钠,乙酸来源于PVA(聚乙烯醇)的降解[57]。

PATERAKIS[60]通过试验证实,蓝铜钠石在含乙酸蒸汽的环境中会转化为碳酸乙酸铜钠,同样环境中孔雀石和倍半碳酸钠的混合物也会转化为碳酸乙酸铜钠。这种产物在英国多家博物馆藏品中都有发现。

国内方面,笔者团队曾在19枚馆藏黄铜钱币上发现碳酸乙酸铜钠,推测乙酸根来源于库房木质文物柜架,钠和碳酸根可能是入库前钱币流通时带入的污染造成的[6]。近期在1件明清佛像和1件现代雕塑上也有发现,钠可能是铸造中引入;又在1件景泰蓝花盆上发现,腐蚀主要出现在珐琅周围的掐丝区域,且珐琅也有劣化,显然钠的来源是珐琅,属于典型的“玻璃诱发金属腐蚀”(图2)。

3.3.2 其他乙酸盐

EGGERT[35]在一件玻璃杯的合金底座上发现了一种未知腐蚀产物,其拉曼光谱与碳酸乙酸铜钠几乎相同,但SEM-EDS显示该化合物含钾而不含钠,因此其成分可能是碳酸乙酸铜钾。笔者团队在一件保存于囊匣内的铜质酒杯上发现了类似的腐蚀产物,同时还有Cu2(OH)3(HCOO)但没有甲酸铜钠;SEM-EDS也表明产物含钾而不含钠。虽然未能对囊匣内的污染物进行分析,但在打开囊匣的一刻可以明显闻到刺激性气味,说明囊匣材料可能散发甲酸、乙酸、甲醛等污染物,并在囊匣内达到相当高的浓度,引发腐蚀。

FISCHER等[71]发现的黄铜未知腐蚀产物Zinc A是一种含锌、钠的乙酸盐,而铜含量很少,不确定是否在晶体结构中。这种产物经常和碳酸乙酸铜钠一同出现。笔者团队在一件现代黄铜雕塑上也发现了碳酸乙酸铜钠和Zinc A,与FISCHER等的描述一致,说明雕塑曾经保存于乙酸浓度较高的环境,如木箱、木柜或材料不好的囊匣中。

4. 讨论

比较有机酸对铜基体的腐蚀以及对含有碱性Na、K化合物的铜质文物的腐蚀发现,虽然腐蚀产物都含有机酸盐,但差别很明显,如表1所示,纯铜在甲酸中的腐蚀产物主要是Cu(HCOO)2、Cu(OH)(HCOO)和Cu(OH)2,而在含有碱性Na化合物时,产物则主要是甲酸铜钠和Cu2(OH)3(HCOO);纯铜在乙酸中的腐蚀产物为Cu(CH3COO)2·2H2O和Cu4(OH)(CH3COO)7·2H2O,而在含有碱性Na化合物时产物则主要是NaCu(CO3)(CH3COO),二者几乎没有交集,其原因一是Na、K化合物直接参与了腐蚀产物的生成(例如甲酸铜钠、碳酸乙酸铜钠/钾、Zinc A、Zinc B),二是反应环境酸碱度不同,以甲酸为例,研究表明Cu(OH)(HCOO)可以在pH为5.5~8的甲酸铜溶液中沉淀生成,而Cu2(OH)3(HCOO)则需要pH>8的环境[66-67]。干净的铜表面吸附甲酸、乙酸和水汽呈弱酸性,而当碳酸钠或碳酸氢钠存在时,吸附湿气形成饱和溶液,碳酸氢钠饱和溶液pH为8~9,碳酸钠饱合溶液pH约为12,具有明显的碱性。

| 无碱性Na、K化合物 | 有碱性Na化合物 | 有碱性K化合物 | |

|---|---|---|---|

| 甲酸+纯铜/青铜 |

Cu(HCOO)2 Cu(OH)(HCOO) Cu(OH)2 |

Cu4Na4O(HCOO)8(H2O)4(OH)2 Cu2(OH)3(HCOO) |

Cu2(OH)3(HCOO) |

| 甲酸+黄铜 | Zn(HCOO)2·2H2O |

Cu4Na4O(HCOO)8(H2O)4(OH)2 Cu2(OH)3(HCOO) Zn(HCOO)2·2H2O Zinc C |

Cu2(OH)3(HCOO) Zn(HCOO)2·2H2O Zinc C Zinc B |

| 乙酸+纯铜/青铜 |

Cu(CH3COO)2·2H2O Cu4(OH)(CH3COO)7·2H2O |

NaCu(CO3)(CH3COO) | 疑似KCu(CO3)(CH3COO) |

| 乙酸+黄铜 | Zn5(OH)8(CH3COO)2·xH2O |

NaCu(CO3)(CH3COO) Zinc A |

疑似KCu(CO3)(CH3COO) |

目前文献报道和笔者团队发现的铜质文物受有机酸腐蚀的产物中,几乎全部是在有碱性Na、K化合物存在时的产物。这意味着当铜与碱性Na、K化合物接触时,可能更容易受到有机酸腐蚀。有机酸对表面有碱性Na、K化合物的铜质文物腐蚀可能有这几种途径:

(1)在相对洁净的环境中生成蓝铜钠石;转移到含有机酸的环境后,蓝铜钠石转化为有机酸盐。试验表明蓝铜钠石在有机酸中能够转化为甲酸铜钠和碳酸乙酸铜钠,且文物上经常发现蓝铜钠石和有机酸盐同时出现的情况。

(2)碱性Na、K化合物吸收有机酸形成有机酸Na、K,对铜腐蚀。试验表明有机酸Na、K溶液能够直接腐蚀铜片并产生相应产物,且文物上也经常发现碳酸乙酸铜钠与乙酸钠同时出现的情况。由于酸碱的中和吸附作用。当铜表面有碱性化合物时更容易吸附有机酸,即使空气中有机酸浓度不高,也能不断被表面碱性化合物吸收形成有机酸盐并不断富集引发腐蚀。

(3)碱性表面吸收甲醛,发生坎尼扎罗反应产生甲酸盐腐蚀铜。室内空气环境普遍含有甲醛,甲酸并不普遍,但GIMME项目发现腐蚀产物大部分为甲酸盐,可能主要通过这种途径生成。

近年来国内也发现了大量蓝铜钠石和有机酸盐类的铜质文物腐蚀产物,统计见表2(表中数字表示该产物在同类文物出现的件数),其中大部分案例为笔者团队发现。

与GIMME项目研究结果不同,国内发现的大部分相关文物并非玻璃与铜复合材质文物,Na、K有其他来源,如出土铜器可能与当地的埋藏环境有关,现代雕塑铸造中广泛使用的水玻璃也是一种碱性较强的Na化合物,此外文物在使用和保护修复过程中也都可能接触碱性Na、K化合物。但GIMME项目提出的腐蚀机理同样适用于其他Na、K来源的腐蚀。

5. 结束语

近年来国内外发现了大量铜质文物有机酸盐类腐蚀产物的案例,有机酸来源于文物保存、展览、包装和保护修复材料中的木材、板材、涂料和粘合剂等。梳理相关文献和案例发现,有机酸对铜基体的腐蚀和对含有碱性Na、K化合物的铜质文物的腐蚀有着截然不同的腐蚀机理与产物。在碱性Na、K化合物和有机酸作用下,铜腐蚀会产生蓝铜钠石、甲酸铜钠、三羟基甲酸铜、碳酸乙酸铜钠等产物,这些也是实际文物中发现的主要腐蚀产物,说明文物的腐蚀与碱性Na、K化合物密切相关。德国GIMME项目提出了“玻璃诱发金属腐蚀”的概念,阐述了腐蚀机理并发现和鉴定了多种相关产物。国内近年来也发现了大量相关文物腐蚀案例,Na、K化合物大多并非来自玻璃,而可能来源于文物铸造、使用、埋藏或保护处理过程,但腐蚀产物和GIMME项目发现的基本一致,也遵循相似的腐蚀机理。

文章来源——材料与测试网

浙公网安备 33042402000106号

浙公网安备 33042402000106号