分享:某电厂工业水管道在再生水环境中的腐蚀原因

再生水回用于工业循环冷却水系统是解决我国水资源短缺的有效途径之一。再生水是指污水经过处理后,水质达到标准GB/T 50050-2017《工业循环冷却水处理设计规范》要求。与常规水源相比,再生水中不仅盐分、氨氮和磷的总含量高,还含有大量的有机污染物和细菌病原体等物质[1],具有较强的腐蚀性[2],需进行深度处理后方可使用。再生水处理技术有过滤、石灰混凝/澄清、生物滤池等方式,当碳酸盐质量浓度超过100 mg/L(以CaCO3计)时,适宜采用石灰混凝处理工艺。石灰混凝技术在再生水深度处理领域应用广泛,不仅具有一定的软化作用,还具有降低水中污染残留物和保持水质稳定的效果[3]。

大量使用再生水可有效节约水资源,但也增大了发电厂冷却水系统腐蚀的潜在风险[4]。我国火电厂工业冷却水输水管道材质以碳钢为主,内壁防腐蚀执行DL/T5072-2019《发电厂保温油漆设计规程》规定。该规程中未按管径对管道内壁防腐蚀做出规定,当前电力行业普遍遵循的原则为对内径600 mm及以上的管道内壁采取防腐蚀措施,对内径600 mm以下的管道不采取防腐蚀措施。因此,小管径管道频繁发生腐蚀泄漏问题。发电厂工业冷却水系统流程复杂,碳钢管道通常深埋地下,发生泄漏不易被发现,维修难度大且维修费用高昂[5]。

工业循环冷却水系统中常见的细菌按种类及作用可分为硫酸盐还原菌(SRB)、铁细菌(IB)等[6]。SRB是典型的厌氧型微生物,细菌中的氢化酶通过阴极去极化作用,将阴极部位的 生物催化成S2-获得能量,是对金属材料腐蚀贡献较大的腐蚀性微生物之一[7]。SRB腐蚀本质是电化学腐蚀,其参与腐蚀生成的硫化物可加剧氢脆[8],对腐蚀具有促进作用[9]。IB是典型的好氧微生物,可将Fe2+氧化成Fe3+后转化为Fe(OH)3沉淀,并从中获取能量[10]。SRB和IB可在自然环境中共生并建立微生态系统[7],如IB不仅促进碳钢管道的腐蚀,其在新陈代谢过程中消耗氧气又可为SRB提供合适的生长代谢环境,产生协同效应加剧基体材料腐蚀[11]。SRB不仅可以与IB产生协同作用,还会与腐蚀性阴离子(如Cl-

生物催化成S2-获得能量,是对金属材料腐蚀贡献较大的腐蚀性微生物之一[7]。SRB腐蚀本质是电化学腐蚀,其参与腐蚀生成的硫化物可加剧氢脆[8],对腐蚀具有促进作用[9]。IB是典型的好氧微生物,可将Fe2+氧化成Fe3+后转化为Fe(OH)3沉淀,并从中获取能量[10]。SRB和IB可在自然环境中共生并建立微生态系统[7],如IB不仅促进碳钢管道的腐蚀,其在新陈代谢过程中消耗氧气又可为SRB提供合适的生长代谢环境,产生协同效应加剧基体材料腐蚀[11]。SRB不仅可以与IB产生协同作用,还会与腐蚀性阴离子(如Cl- )产生协同作用。

)产生协同作用。

某火电厂氢冷器的工业冷却水输水管道发生了泄漏,管道材质为Q235碳钢,冷却水来自循环水塔池。该厂每天定期投加次氯酸钠进行杀菌,夏季每15 d、冬季每20 d冲击性投加非氧化性季铵盐,按系统容积计算出季铵盐投加的质量浓度为150~200 mg/L。笔者采用X射线荧光光谱仪(XRF)、X射线衍射仪(XRD)和能谱仪(EDS)等,结合水质检测结果与腐蚀形貌特征进行了泄漏原因分析,采用稀释培养测数(MPN)法开展了循环水系统流程中不同位置的异养菌总数、SRB总数和IB总数检测,采用余氯分析仪开展了现有杀菌剂投加方式下余氯的本底浓度和投加后其浓度随时间的衰减规律,并对实际生产过程中的杀菌效果进行了分析评价。

1. 理化检验与结果

1.1 宏观形貌观察

截取泄漏部位管段,制成试验所需管样,记录管样内壁宏观形貌。由图1可见:氢冷器冷却水进水管泄漏部位在沿介质流向弯头上游的竖直管段,回水管泄漏部位在沿介质流向弯头下游的竖直管段,内径为80 mm;两管段泄漏部位的内壁形貌相似,均覆盖大量的厚层棕黄色附着物,局部鼓包突起,遍布大小不一的锈瘤。

1.2 附着物质量、元素及物相

根据DL/T 1115-2019《火力发电厂机组大修化学检查导则》,用酸洗法对泄漏管段内壁腐蚀产物沉积量进行测定。首先,刮取内壁附着物;然后,根据DL/T 1151.1~1151.22-2012《火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法》,用质量法进行灼烧(450 ℃)减量检测,最后用XRF检测表层元素组成。酸洗液由4%(质量分数)盐酸+0.5%(质量分数)乌洛托品配制而成,酸洗温度为室温。

由表1可见,氢冷器工业冷却水进水管和回水管内壁腐蚀产物沉积量分别为2 206 g/m2和2 212 g/m2,灼烧减量(450 ℃)均超过10%。灼烧减量是有机质表征参数,表明附着物中含有有机质[12]。由表2可见,进水管和回水管内壁附着物化学元素组成相似,Fe元素占比均超过63%,其余为Si、Ca、Cl元素。清除腐蚀产物后测量腐蚀坑深度,按实际投运时间计算平均腐蚀速率约0.233 mm/a,超出标准GB/T 50050-2017允许范围,管道腐蚀较严重。

| 管路位置 | 沉积量/(g·m-2) | 灼烧减量(450 ℃)/% |

|---|---|---|

| 进水管 | 2 206.0 | 10.7 |

| 回水管 | 2 212.0 | 12.5 |

| 管路位置 | 质量分数/% | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Fe | Si | Ca | S | Cl | |

| 进水管 | 63.7 | 2.2 | 0.33 | 0.56 | 0.3 |

| 回水管 | 63.8 | 2.0 | 0.33 | 0.72 | 0.4 |

表3为XRD检测的内壁附着物物相组成。结果显示,针铁矿(α-FeOOH)质量分数约65%,其余为磁铁矿(Fe3O4)。有研究表明,针铁矿与IB矿化作用相关。王恩德等[13]发现,铁氧化细菌(IOB)能使Fe、Fe2+迅速氧化形成水针铁矿、针铁矿和赤铁矿,IB在繁殖过程中分泌的生物黏泥聚集在管道内壁,在溶解氧存在的情况下加速腐蚀。在此过程中伴随FeOOH生成,因此FeOOH是IB参与反应的重要产物[14]。本厂循环水系统为间冷开式,冷却水与空气充分接触,溶解氧充足,且循环水中Fe质量浓度常年为0.28~0.31 mg/L,这为IB参与腐蚀创造了便利条件。

| 管路位置 | 质量分数/% | |

|---|---|---|

| 针铁矿(α-FeOOH) | 磁铁矿(Fe3O4) | |

| 进水管 | 64.97 | 24.61 |

| 回水管 | 65.47 | 23.85 |

1.3 腐蚀微观形貌

取带有较大锈瘤的管样,用物理方法清除锈瘤表层腐蚀产物后,在体视显微镜下进行内层腐蚀形貌观察。

由图2可见:泄漏管样焊缝部位表面有大量疏松的棕黄色厚层腐蚀产物和凸起的锈瘤;清除腐蚀产物后,金属基体表面有多处因局部腐蚀导致的溃疡状腐蚀坑,焊缝处尤为严重。

1.4 沉积物元素组成

采用EDS对其中的一个焊缝部位[图2(b)]进行底层附着物元素检测。由表4可见,泄漏部位管样焊缝处沉积物主要以Fe、O为主,局部位置存在Cl、S元素富集现象,Cl、S元素质量分数最高分别为20.48%和0.60%。Cl元素和S元素的富集原因有两方面:一方面是由于焊缝部位的附着物厚度较大,Cl-和 进入到垢层下不易自由扩散;另一方面是因为SRB参与了腐蚀过程。一般认为,SRB参与腐蚀,内层腐蚀产物中会残留硫元素。

进入到垢层下不易自由扩散;另一方面是因为SRB参与了腐蚀过程。一般认为,SRB参与腐蚀,内层腐蚀产物中会残留硫元素。

| 分区 | 质量分数/% | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Fe | O | Cl | Si | S | |

| A | 84.28 | 14.02 | 1.56 | 0.14 | — |

| B | 49.78 | 42.26 | 5.53 | 1.83 | 0.60 |

| C | 63.36 | 16.16 | 20.03 | — | 0.45 |

1.5 循环水系水质

表5为再生水来水、机械加速澄清池出水、循环水主要水质参数年度均值。来自城市污水处理厂的再生水进入厂区后,首先经过机械加速澄清池深度处理,出水作为循环水塔池补水。工艺流程为:再生水→机械加速澄清池内石灰混凝→出水加浓硫酸调节pH→滤池→全厂工业水池。由表5可见,机械加速澄清池可去除再生水中约70%的全碱度和19%的总硬度。为减少硫酸对工业水池和输送管道的腐蚀,本厂将机械加速澄清池出水pH设定为8~9,运行中控制在中间范围,因此深度处理后出水pH较再生水来水略高。

| 系统水 | pH | 重铬酸盐需氧量(CODCr)/(mg·L-1) | w(Cl—)/(mg·L-1) |

w( )/(mg·L-1) )/(mg·L-1)

|

全碱度/(mg·L-1) | 电导率/(μS·cm-1) | 全铁/(mg·L-1) | 总硬度/(mg·L-1) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 再生水来水 | 7.78 | 25.5 | 258.9 | 243.4 | 303.1 | 2 003 | 0.061 | 164.6 |

| 机械加速澄清池出水 | 8.18 | 20.4 | 255.0 | 276.5 | 93.3 | 1 945 | 0.061 | 133.4 |

| 循环水 | 8.39 | 36.3 | 648.3 | 636.4 | 140.1 | 3 755 | 0.290 | 338.1 |

由表5还可见,尽管全年运行数据均在标准控制范围内,但再生水来水和循环水的Cl-质量浓度仍然较高。一般认为,碳钢耐受Cl-质量浓度为1 000 mg/L,运行中循环水的Cl-质量浓度年度均值虽然合格,但当再生水供水紧张时,塔池排污量小导致浓缩倍率过高,Cl-质量浓度会偶发性维持较高限值或超出标准要求。研究认为,在常温、pH 8.5条件下,碳钢中的夹杂物(氧化锰、硫化锰)易诱发点蚀,Cl-的存在可促进点蚀的诱发及初期发展,并显著降低碳钢的点蚀电位[15]。再生水具有较强的腐蚀性,尤其是当循环水高浓缩倍率运行时,将加剧系统的腐蚀。

2. 杀菌剂效果评价

按照循环水系统流程选取循环水前池、杀菌剂加入点、开式水回水点、塔池回水点、塔池后侧5个点位,按照GB/T 14643-2009《工业循环冷却水中菌藻的测定方法》中第1、第5、第6部分规定,用MPN法检测异养菌、SRB和IB总数。采用余氯分析仪检测杀菌剂投加前系统内余氯的质量浓度;选取循环水前池点位,分析杀菌剂投加后0.5,1,2,3,4,5 h时余氯质量浓度随时间的衰减关系。

由图3可见,在未投加杀菌剂前塔池回水管余氯的质量浓度为0.05 mg/L,其质量浓度随着杀菌剂投加后时间的延长而逐渐上升,在投加结束后约20 min达到最大值(0.40 mg/L),说明杀菌剂在系统中混合均匀。之后余氯质量浓度迅速下降,在0.5 h后下降为0.09 mg/L,下降幅度为77.5%,然后下降幅度变缓,在5 h后达到本底值,降幅为87.5%。经计算,前30 min内的氯消耗量超过了5 h内氯消耗量的50%以上。李晴等[16]研究发现,余氯质量浓度的衰减分快速和慢速两个阶段,前30 min内氯的衰减量占8 h内氯衰减量的50%以上,图3所示的结果与李晴等的研究结论一致。

图4为按月度统计的塔池回水管余氯质量浓度,取样时间均为杀菌剂投加结束后0.5~1 h。可见,1、2号机组余氯质量浓度范围分别为0.05~1.20 mg/L、0.06~1.52 mg/L,6月、8月较高,7月因机组检修停机未投加杀菌剂。其中,除10月余氯质量浓度低于0.10 mg/L的最低要求外,其余月份均在0.10 mg/L以上,说明在杀菌剂投加后0.5~1 h内余氯质量浓度满足标准要求。

该厂杀菌剂投加方式为每天定点投加次氯酸钠,投加结束后余氯含量随时间有明显的衰减,对塔池回水管在投加结束后5 h以上时段的余氯监测数据进行了统计,得出余氯本底质量浓度范围为0.05~0.08 mg/L。由图3、图4可见,在现有的杀菌剂投加方式下,除了投加后0.5~1 h以内系统余氯质量浓度满足标准要求外,其余时间余氯质量浓度均不满足标准要求。

表6为在杀菌剂加入前和加入后30 min时循环冷却水系统中的异养菌、SRB和IB的菌落形成单位(CFU)总数,检测时间为6月。可见,除了杀菌剂加入点在投加杀菌剂后异养菌CFU总数满足标准要求外,其余取样点在杀菌剂投加前和投加后的异养菌CFU总数均超过了标准GB/T 50050-2017中1×105个/m L的规定。在循环水前池、开式水回水点、塔池回水点均检出了SRB和IB。IB是好氧型微生物,循环水前池因氧气充足,IB的CFU数量较其他位置略大,而开式水回水和塔池回水因管线流程长,IB的CFU数量相对较小。SRB是厌氧型微生物,但在开式水管道末端因氧气的消耗等原因,SRB也具有生存空间,因此在开式水回水和塔池回水中也发现了一定数量的SRB。对比杀菌剂投加前后SRB和IB的CFU数量,杀菌效果不明显。这进一步验证了在现有的杀菌剂投加方式下,杀菌效果不满足标准要求,尤其是当夏季高温天气时,系统中微生物生长将更为活跃。

| 取样位置 | 异养菌CFU总数/(个·mL-1) | IB CFU总数/(个·m L-1) | SRB CFU总数/(个·m L-1) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 杀菌剂投加前 | 杀菌剂投加后 | 杀菌剂投加前 | 杀菌剂投加后 | 杀菌剂投加前 | 杀菌剂投加后 | |

| 杀菌剂加入点 | 2.3×105 | 3.0×104 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 |

| 循环水前池 | 3.1×105 | 2.3×105 | 200 | 190 | 50 | 35 |

| 开式水回水点 | 3.0×105 | 1.1×105 | 110 | 110 | 80 | 70 |

| 塔池回水点 | 3.5×105 | 1.3×105 | 150 | 120 | 70 | 70 |

| 塔池后侧 | 2.8×105 | 1.3×105 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 |

3. 微生物控制评价

该厂自正式运行以来,一直采取定时投加次氯酸钠和冲击投加季铵盐的杀菌方式。通过分析近几年夏季绿藻繁殖和腐蚀挂片情况,此种杀菌方式效果不理想。根据异养菌检测试验结果和系统中SRB和IB的CFU总数,该厂现有杀菌方式不能满足要求。

控制微生物腐蚀方法众多,投加杀菌剂法一直是工业系统中最为直接高效的防护方法。杀菌剂通过杀死或抑制有害微生物,进而解决金属设备微生物腐蚀等问题[17]。研究表明[18-19],单一杀菌剂在应用中都存在一定的局限性,因此将两种或两种以上的杀菌活性成分复配成为主流方法。使用复配型杀菌剂能够在降低研发成本的同时获得更好的杀菌防护效果[19]。

发电厂通常采用连续投加氧化型杀菌剂、冲击性投加非氧杀菌剂的方式进行协同杀菌处理。氧化型杀菌剂主要是次氯酸钠、氯锭、ClO2等含氯化合物,非氧化型杀菌剂包括异噻唑啉酮、季铵盐等。ClO2是一种安全高效的强氧化型广谱杀毒剂,其氧化能力是氯气的2.5倍[19]。ClO2不与有机物发生取代反应,可避免产生三氯甲烷等致癌副产物,被视为传统氯消毒剂的换代产品[20]。与其他药剂不同,ClO2需要在现场使用期间制取。

4. 腐蚀原因分析

4.1 溶解氧对腐蚀的影响

在中性或碱性溶液中,当金属电位小于氧化还原反应电位时,可发生吸氧腐蚀。25 ℃时碳钢在水中的电位约为-0.440 V(相对于SHE),氧的平衡电位约为0.805 V(相对于SHE)[21]。因此,工业冷却水管道不可避免会发生吸氧腐蚀。影响吸氧腐蚀的主要因素包括溶解氧含量、温度、流速和溶液中盐的质量分数[17]。由系统运行方式可知,溶解氧含量、水温和流速均基本恒定,变化范围较小;尽管水中盐质量分数随浓缩倍率的变化呈现微小的变化,但是也总体恒定。在这种状态下,溶解氧对系统的腐蚀主要为均匀腐蚀,氧发生阴极还原的极限电流密度很小,不会导致严重的局部腐蚀。

4.2 微生物对腐蚀的影响

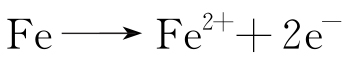

本厂循环水中IB的CFU数量为110~200个/mL,在多个取样点处均发现了IB。根据文献,有效杀灭IB的余氯质量浓度应维持在0.30 mg/L以上[22]。该厂日常杀菌采用定期投加氧化性杀菌剂的方式,在投加后5 h时余氯质量浓度即达到0.05~0.08 mg/L的本底值水平,而在0.05 mg/L余氯质量浓度情况下出水中的IB数量与无消毒剂情况下相当,无法抑制IB的生长[18]。因此,在循环水余氯质量浓度处于本底值的时间段内,IB可充分繁殖并参与腐蚀反应。IB参与腐蚀的主要电化学反应见式(1)~(3)[23]。

阳极反应:

|

|

(1) |

|

|

(2) |

阴极反应:

|

|

(3) |

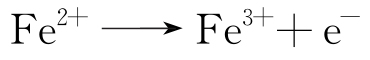

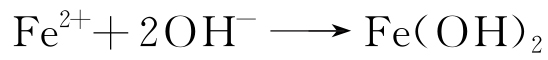

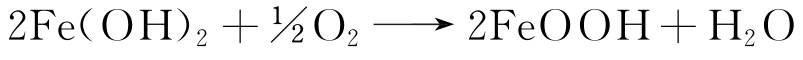

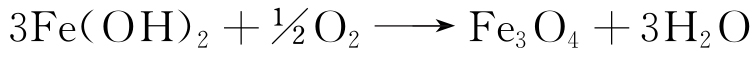

IB从反应(2)获得能量,以氧气的去极化反应作为阴极反应。阴极和阳极反应产物结合生成的Fe(OH)2可进一步被氧化。其中一部分Fe(OH)2在IB的矿化作用下生成FeOOH,一部分直接被氧化生成Fe3O4,见式(4)~(6)。

|

|

(4) |

|

|

(5) |

|

|

(6) |

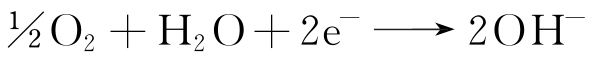

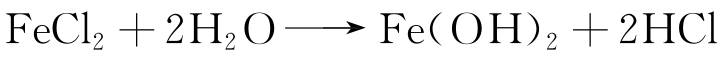

SRB参与腐蚀过程中,阳极反应与式(1)相同,氢化酶通过阴极去极化将SO2-4还原成S2-。同时,将阴极上生成的氢除去,降低局部氢气分压,使得阳极溶解不断进行[6]。SRB参与腐蚀的总反应方程式见式(7)。

|

|

(7) |

IB在代谢过程中会产生大量的铁氧化合物,并分泌黏液以及乳酸菌胞外多糖(EPS),这是管样腐蚀产物中有机质的主要来源[23]。在含氧介质中,IB代谢形成的生物膜可为SRB创造贫氧环境,促进SRB在生物膜下生长。在流速较小的冷却水管道中,当管壁内附着厚层腐蚀产物时,氧在腐蚀产物内层和外层之间的扩散变得困难,也可形成局部的贫氧环境。SRB代谢过程的特征产物是FeS,本次泄漏部位的腐蚀产物中有S元素,但是未发现FeS,原因是IB有很强的将Fe2+氧化成Fe3+的能力,而FeS是一种不稳定的化合物[12],易被氧化成高价硫。

发电厂循环水系统温度适宜,适合微生物生长粘附和生物膜形成,生物膜在代谢过程中会引起微生物腐蚀,腐蚀产物附着在管道内壁,导致循环水系统结垢,增加传热阻力[4]。本厂杀菌效果不满足标准要求,异养菌总数超出标准规定,SRB、IB存在于循环水系统内,泄漏管样内壁附着物主要成分是IB参与腐蚀的特征产物针铁矿,底部附着物中的S元素含量有明显增加。综合上述分析,可以确定微生物参与了腐蚀过程。

4.3 表面附着物对腐蚀的影响

研究表明,IB的氧化产物Fe3+与水中的Cl-结合生成FeCl3,具有更高的腐蚀性,FeCl3水解生成的铁氧化物堆积形成明显的锈瘤[6]。锈瘤遮盖金属表面,使循环水中的缓蚀剂难以在金属表面生成保护膜,IB还将金属表面腐蚀区的Fe2+氧化成Fe3+,使得腐蚀反应不断发生[24]。

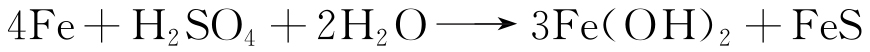

朱元良等[25]发现,金属表面被腐蚀产物覆盖后,可形成垢下闭塞微环境,O2向垢下渗透以及腐蚀产生的铁离子向外扩散均受到抑制,形成氧浓差腐蚀微电池,使闭塞区内阳极金属发生溶解[25-26]。为保持闭塞区电中性,外部的Cl-不断迁入闭塞区,同时生成金属氯化物。金属氯化物水解造成闭塞区内pH下降,进一步加速阳极溶解,形成自催化效应,造成严重的局部腐蚀。反应式见式(8)。

|

|

(8) |

在管道泄漏初期,采用pH试纸对泄漏部位附着物下的液滴进行检测,pH试纸指示弱酸性。结合前文中氯元素在腐蚀产物中的富集,以及严重的局部溃疡腐蚀,可能发生了附着物下自催化腐蚀。

综上所述,本次碳钢管道腐蚀原因可能为杀菌效果不佳导致微生物大量滋生,微生物参与腐蚀,在管道内壁形成锈瘤和表面附着物,在闭塞环境中附着物下发生自催化协同腐蚀,最终导致管道泄漏。

5. 结论与建议

(1)某使用再生水的发电厂循环水在运行过程中杀菌效果不满足标准要求,异养菌CFU总数超出标准规定,在系统内多处发现SRB、IB,小管径碳钢管道发生了微生物腐蚀。微生物腐蚀在管道内壁形成大量锈瘤和表面附着物,锈瘤处生成闭塞微电池,在氯离子等杂质的协同作用下形成自催化反应,加剧腐蚀进程,最终导致管道泄漏。

(2)循环水中余氯衰减速率快,采用定期投加次氯酸钠的方式,在投加结束后0.5 h时余氯衰减量占8 h时余氯衰减量的50%以上,其余时间余氯含量均在本底值附近。应采用连续投加方式,并保持塔池回水管余氯质量浓度不小于0.1 mg/L。

文章来源——材料与测试网

浙公网安备 33042402000106号

浙公网安备 33042402000106号